《孙子兵法》中论阴阳

《孙子兵法》中论阴阳

春秋战国时期,阴阳五行学说盛行,当时的兵学集大成之作《孙子兵法》,受其思想潮流的影响,这部兵书不可避免地包含很多兵阴阳思想的影子。

《孙子兵法·计篇第一》开篇提出了用兵必需的五事,即道、天、地、将、法。孙子对“天”的解释是:“天者,阴阳、寒暑、时制也。”

《孙子兵法·九地篇》 :“刚柔皆得,地之理也”以往之注以强弱释刚柔,认为兵士的强弱借之地势,未得要领。

《孙子兵法·军争篇》 :“三军可夺气,将军可夺心。是故朝气锐,昼气惰,暮气归。善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也。

阴阳学说概念

阴阳,是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括,含有对立统一的概念。阴阳既可代表相互关联而性质相反的两种事物或现象。也可以说明同一事物内部相互对立的两个方面。

一般而言,凡是运动的、外向的、上升的、温热的、明亮的、都属于阳的特性;而相对静止的、内守的、下降的、寒冷的、晦暗的皆属于阴的特性。就人体的功能与物质而言,功能为阳,物质为阴;血为阴,气为阳;女为阴,男为阳。

阴阳学说四大规律

阴阳学说四大规律

一、对立制约

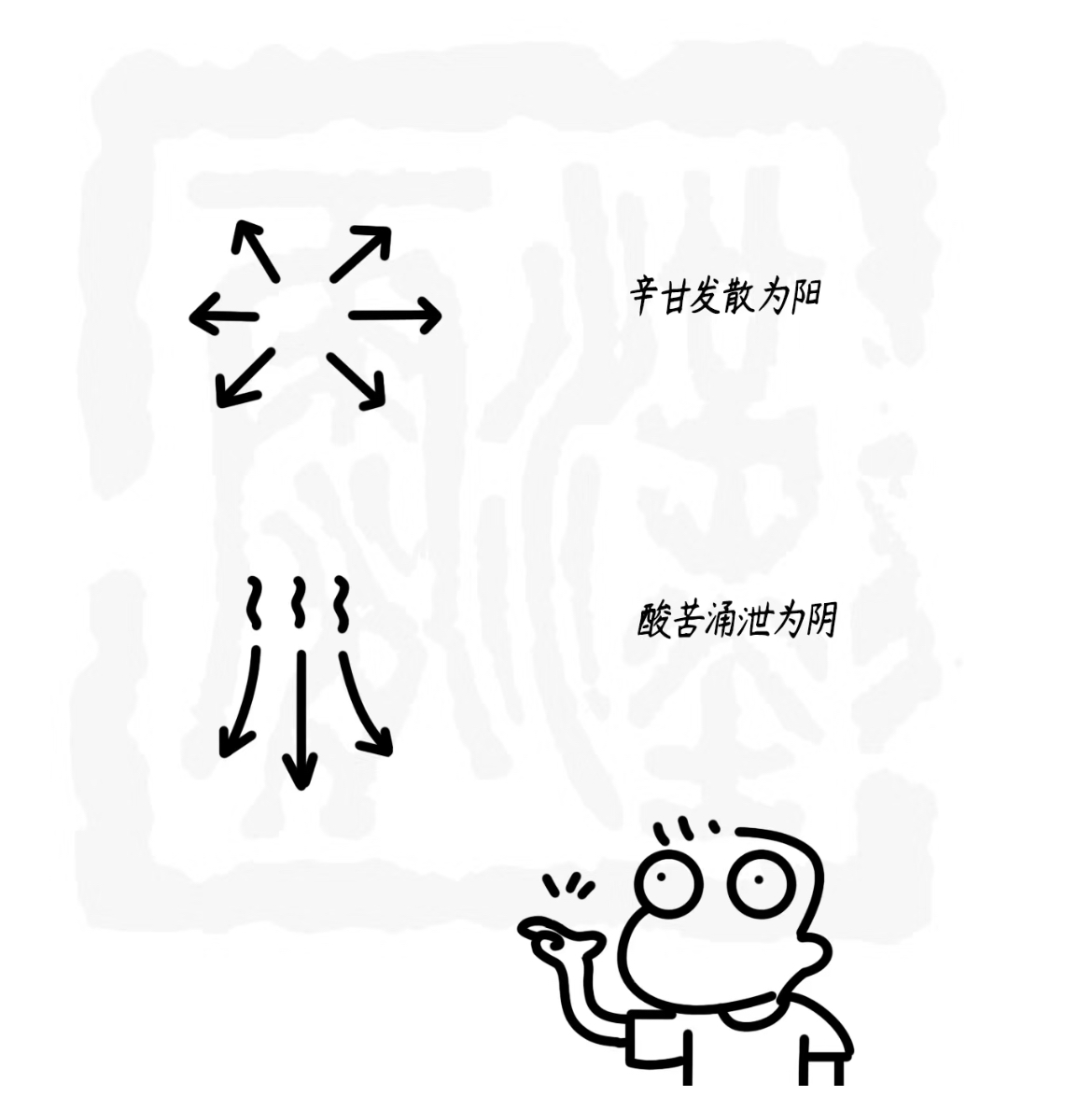

阴阳对立,指阴阳双方的相反、相斥、相争的关系。自然界一切事物和现象,无不存在着相互对立的阴阳两个方面。如上与下、明与暗、动与静、升与降、寒与热、水与火、柔与刚等。

二、互根互用

阴阳互根,是指阴阳相互依存、互为根本的关系。每一方都以其相对的另一方的存在为自己存在的前提和条件,双方都不能脱离对方而独立存在。

如上为阳,下为阴,没有上就无所谓下,没有下就无所谓上,都是相互存的阴阳双方。

三、消长平衡

消长,即增减、盛衰之谓。阴阳消长,指阴阳双方始终处于一种此长彼消的运动变化之中。“天人合一”,人体阴阳之气消长变化与自然界一致,具有周期性的生理活动。在正常情况下,阴阳双方应是长而不偏盛,消而不偏衰。若破坏了这一相对的平衡动态,出现了阴阳的偏盛或偏衰,事物就会发生异常的变化,在人体就会导致疾病的发生。

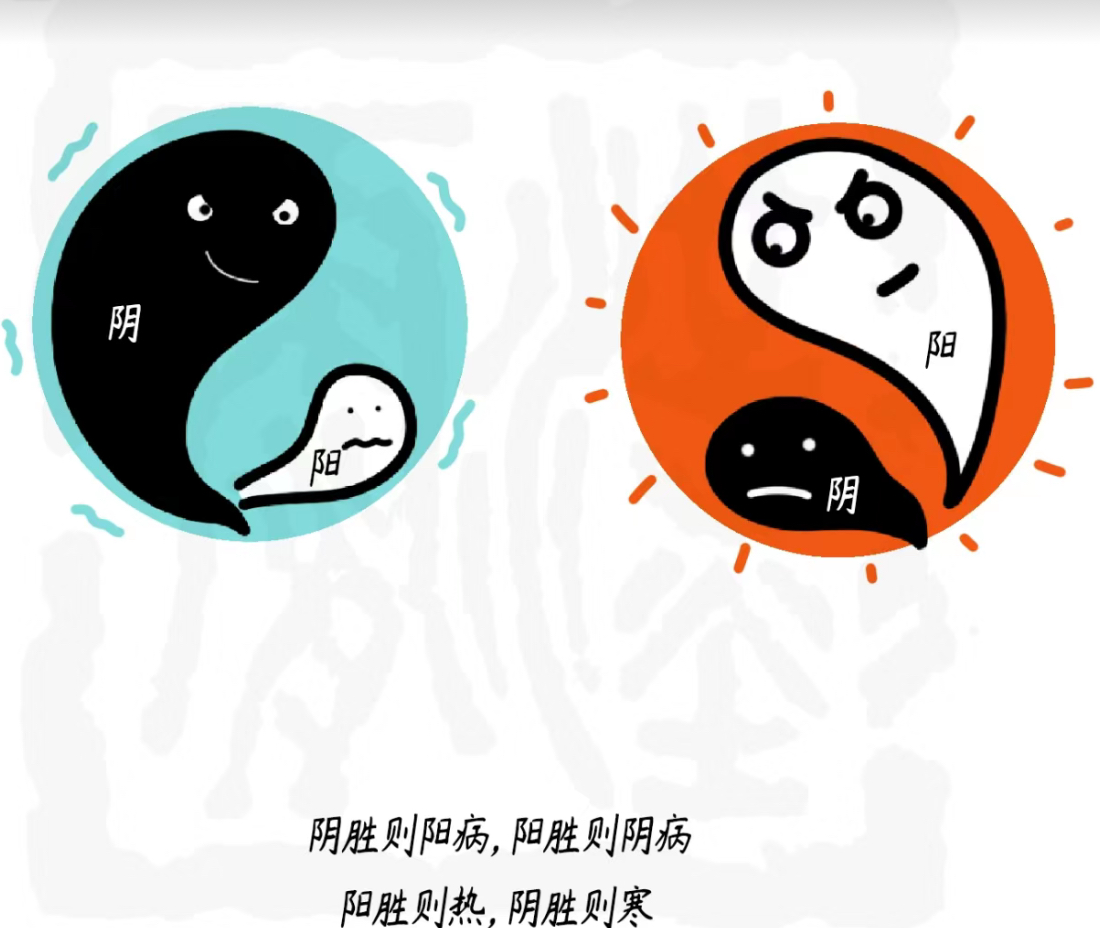

四、相互转化

阴阳转化,指阴阳双方,在一定条件下可以各自向其相反的方面转化,即阴转化为阳,阳转化为阴。阴阳双方的消长运动发展到一定程度,就会向其相反的方向转化,即所谓 的“物极必反”。