为何“胃气一败 ,百药难施”,其重要性不容忽视!

在《四库全书》本《黄帝内经》中有3045处讲到“气”计有42种不同的名称,并被分为六类。其中第二类中包含心气、肝气、肺气、肾气、中气、胃气、骨气、俞气,前七者也被称为脏腑之气。那么今天,小编挑出胃气给大家讲解一下。

提及“胃气”让小编联想到高中所学的文言文,出自辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》。全文叙述:赵王想重新启用廉颇,于是派遣使者去了解廉颇是否能够被再次任用。然而,廉颇的仇敌郭开却贿赂了这位使者,让他诋毁廉颇。使者见到廉颇后,廉颇当着他的面吃了一斗米、十斤肉,并披上铁甲上马,以此展示自己仍然健壮有力,可以被重新任用。但使者回禀赵王说:“廉颇虽老尚能饭五斗,然则一饭三遗失焉”。[意思是:廉将军虽然年老,饭量还不错,可是陪我坐着的时候,一会儿就去了三次厕所。说明身体状况已不如从前。]故是因为廉颇能吃,有目共睹,但是大便几次却没有人注意过,赵王认为廉颇老了,就没有再任用他。“廉颇老矣,尚能饭否?”是战国时期用食量多少来判断身体健康情况的著名例子,食量的多少能够反映胃气的盛衰,两者息息相关。

提及“胃气”让小编联想到高中所学的文言文,出自辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》。全文叙述:赵王想重新启用廉颇,于是派遣使者去了解廉颇是否能够被再次任用。然而,廉颇的仇敌郭开却贿赂了这位使者,让他诋毁廉颇。使者见到廉颇后,廉颇当着他的面吃了一斗米、十斤肉,并披上铁甲上马,以此展示自己仍然健壮有力,可以被重新任用。但使者回禀赵王说:“廉颇虽老尚能饭五斗,然则一饭三遗失焉”。[意思是:廉将军虽然年老,饭量还不错,可是陪我坐着的时候,一会儿就去了三次厕所。说明身体状况已不如从前。]故是因为廉颇能吃,有目共睹,但是大便几次却没有人注意过,赵王认为廉颇老了,就没有再任用他。“廉颇老矣,尚能饭否?”是战国时期用食量多少来判断身体健康情况的著名例子,食量的多少能够反映胃气的盛衰,两者息息相关。

医学著作中的“胃气”

一、《灵枢·决气》:“中焦受气,取汁变化而赤,是谓血”。人初生之时,吸吮母亲乳汁而化血,所受的“气”即为“胃气”。

二、《灵枢·营卫生会》:“中焦亦并胃中,出上焦之后,此所受气者,泌糟粕,蒸津液,化其精微,上注于肺脉,乃化而为血,以奉生身,莫贵于此。”

三、《灵枢·痈疽》:“中焦出气如露,上注溪谷,而渗孙脉,津液和调,变化而赤为血。”蒸津液、化精微,所受的“气”,同样是“胃气”。

四、《灵枢·五味》:“胃者,五脏六腑之海也。水谷皆人于胃,五脏六腑皆禀气于胃”。

五、《素问·平高人气象论》:“平人之常气禀于胃,胃者,平人之常气也。人无胃气曰逆,逆者死。人以水谷为本,故人绝水谷则死,脉无胃气亦死。所谓无胃气者,但得真脏脉,不得胃气也。”

六、《景岳全书·饮食门》概括了胃气的重要性“且凡欲治病,必须先藉胃气以为行药之主,若胃气实者,攻之则去,而疾常易愈,此以胃气强而药力易行也。胃气虚者,攻亦不去,此非药不去病也,以胃虚本弱,攻之则益弱,而药力愈不能行也。若久攻之,非惟药不能行,必致元气愈伤,病必愈甚,尽去其能,必于死矣”。

七、《医宗必读》则一针见血地指出:“盖婴儿既生,一日不再食则饥,七日不食则肠胃涸绝而死。经云’安谷则昌,绝则亡’,犹兵家之饷道也,饷道一绝,万众立散,胃气一败,百药难施,一有此身,必资谷气,谷人于胃,洒陈于六腑而气至,和调于五脏而血生,而人资之以为生者也。”“胃气一败,百药难施”,清楚明白地说明了“胃气”的“元气”性质,与其关乎人体“生死”的极端重要性。

脏腑之气中的胃气为何如此重要?

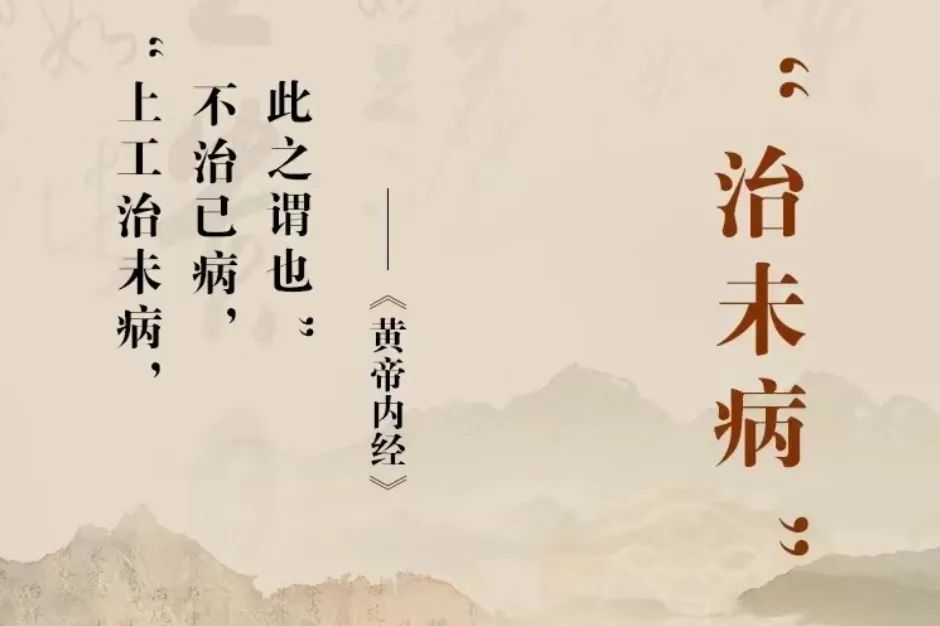

“胃气”,存在于六腑之一的“胃”内,由人体元气依据其功能的需要,进行着“分配与调节”。胃为五谷之府,为水谷气血之海、五脏六腑之海,胃为五脏之本,五脏六腑皆禀气于胃,胃呈现“受纳、腐熟水谷”等相关功能,需要消耗“胃气”。因此,在人体整个生命活动过程中,“胃气”逐渐消耗,呈现出随着年龄增加出现虚弱的规律。

人体自五十岁开始,出现“胃衰老”,食量日渐减少、消化日渐减弱。《素问·示从容论》“年长则求之于府”,府,即胃,清代乾隆皇帝御医黄元御释为:“年长者,肠胃日弱,容纳少而传化迟,府病为多,故求之于府。”食量减少,是“胃气”虚衰的标志。饮食不节、中寒饮冷,则伤“胃气”,胃气受损而虚衰,则出现腹寒、胃胀等临床症状,如《灵枢·经脉》:“胃,气不足则身以前皆寒栗,胃中寒则胀满。”人有胃气则生,无胃气则死,“胃气”是关乎人体健康与生死的重要元气。因此,依据胃的功能特点,在“小柱留灯”原则指导下,采用“中庸”之法,养“胃气”,则为中医“治未病”的重中之重。

人体自五十岁开始,出现“胃衰老”,食量日渐减少、消化日渐减弱。《素问·示从容论》“年长则求之于府”,府,即胃,清代乾隆皇帝御医黄元御释为:“年长者,肠胃日弱,容纳少而传化迟,府病为多,故求之于府。”食量减少,是“胃气”虚衰的标志。饮食不节、中寒饮冷,则伤“胃气”,胃气受损而虚衰,则出现腹寒、胃胀等临床症状,如《灵枢·经脉》:“胃,气不足则身以前皆寒栗,胃中寒则胀满。”人有胃气则生,无胃气则死,“胃气”是关乎人体健康与生死的重要元气。因此,依据胃的功能特点,在“小柱留灯”原则指导下,采用“中庸”之法,养“胃气”,则为中医“治未病”的重中之重。